HouseHold Expo. Stylish Home. Objects & Tableware. ChristmasBox Podarki

14 сентября 2023 г. успешно завершили трёхдневную работу 31-я Международная промышленная выставка товаров для дома «HouseHold Expo», 21-я Международная специализированная выставка предметов интерьера, декора, освещения для дома и текстиля «Stylish Home. Objects&Tableware» и Специализированный салон подарков, сувениров, новогодней, рождественской и праздничной продукции «ChristmasBox Podarki» осень 2023.

Выставки организованы ГК «Майер» (ООО «МОККА Экспо Групп») при официальной поддержке Минпромторга России, Российского Союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и ТПП России.

Экспозиционная площадь выставок в ЦВК «Экспоцентр» составила более 36 000 кв. м. На территории одиннадцати выставочных залов павильонов (павильоны 2, 3, 7 и 8) расположились свыше 1 100 производителей и дистрибьюторов товаров для дома и интерьера, посуды и хозтоваров, текстиля, бытовой техники, детских игрушек, подарков и новогодней продукции из Беларуси, Болгарии, Ирана, Египта, Китая, Кореи, России, Турции и Узбекистана.

«HouseHold Expo» — лучшая площадка

для поиска новых линеек товаров для розничных сетей, маркетплейсов и интернет-магазинов

В течение трех выставочных дней в работе выставки и деловых мероприятиях приняли участие более 27 000 оптовых закупщиков розничных сетей, селлеров маркетплейсов и интернет-магазинов, поставщиков и производителей.

Закупщики выбирали будущий ассортимент для полок своих магазинов и электронных витрин среди 100 000 товаров из Австралии, Бельгии, Великобритании, Германии, Ирана, Испании, Италии, Китая, Польши, Португалии, Республики Беларусь, России, Турции, Франции, Чехии, Южной Кореи и Японии. Свыше 1 500 брендов России и мира, более 2 000 эксклюзивных премьер и тысячи «быстрых новинок» и премьер в топ-5 товарных ниш были представлены на стендах участников.

Для оптовых закупщиков в период работы выставки участники предоставляли специальные условия для заключения контрактов.

Среди участников экспозиции ведущие компании отрасли: Gipfel, PASABAHCE, Wilmax, Акцент, Анна Лафарг, Аполло, Арк Дистрибьюшн Раша, Антарес Трейд, Арти-М, АРХИМЕД, АСД, АТ-Холдинг, Безант, Богема, Борисовский завод Металлист, Бытпласт, Велес, Виктория, Виолет, Гала-Центр, Гамма, Горница, Грин Кантри, Дом свечей, ДекорСтайлГласс, Дулевский фарфор, Дунья Догуш, Добрушский фарфоровый завод, ЗПИ Альтернатива, Karlsbach, Келли, Керченский металлургический завод, Кольчугинский мельхиор и АргентА, Фабрика серебра, Коралл, Кристал Богемия Рус, Кукмора, Ландскрона, LENARDI, Линк Групп, ЛМР Пласт, Магамакс, Мартика, Мастер Хаус, Метрот, Мечта, МИЛЕНД, Мультидом, Нева Металл Посуда, Павловский завод, ПГ Линорг, Пилот МС, Пластик Репаблик, Порфит Хаус, REMECO CLUB, РемиЛинг 2000, Равекс, Русская бумага, Рыжий кот, Стальэмаль, Стар Экспо, ТД «Сима-Ленд», ТД «Авалон», Тескома, Триумф Норд, Файндизайнгрупп, Фанбокс, Хоффман, Элан Галерея, Энс Групп и многие другие.

60% экспонентов приняли участие в выставках впервые — Robotime, Беломо, ГК «Макнот», Изюм, Индустриальные ткани, Майтол Рус, Наша Марка, Новатек, Пакгауз, Рубин, Компания Стэк Профи, Тачхоум, Техмаркет, Фан Дистрибьюшн, Фахманн Руссланд, Фессле, Фурнитура и др., а также участники Национальной Китайской экспозиции.

АНО «Центр развития предпринимательства и поддержки экспорта Ивановской области», Тульский региональный фонд «Центр поддержки предпринимательства», Автономная некоммерческая организация «Центр поддержки экспорта Калужской области», АНО «Центр поддержки экспорта Владимирской области», «Автономная некоммерческая организация «Центр поддержки предпринимательства Республики Адыгея», ООО «СК ИнтерТрейд» (Свердловская область) оказали поддержку по организации участия в выставках региональным отечественным производителям по программе Государственной поддержи бизнеса в софинансировании участия в выставках.

Масштабная экспозиция товаров для дома и бытовой техники от прямых производителей из Китая

Впервые на «HouseHold Expo» лично присутствовали более 800 компаний — прямых поставщиков из Китая, которые презентовали на выставке тысячи новых эксклюзивных товаров и контрактных производств в рамках национальной экспозиции Китая в России. Традиционное участие китайских компаний в этом году стало особенно масштабным. Товары, представленные на осенней выставке, демонстрировали производства таких регионов и городов как Аньхой, Гирин, Гонконг, Гуандун, Ляонин, Пекин, Тяньцзинь, Фуцзянь, Хубэй, Хунань, Хэбэй, Хэнань, Цзянси, Цзянсу, Цунцин, Чжэцзян, Шанхай, Шаньдун, Шаньси, Шэньси и др.

Закупщики из России, Беларуси и стран Центральной Азии воспользовались возможностью заключения торговых сделок непосредственно с китайскими компаниями по наиболее выгодным условиям закупок.

Сотрудничество между российскими и китайскими компаниями имеет важное значение для российского потребительного рынка. Выставка «HouseHold Expo» стала площадкой успешного развития кооперации между странами и стартом для заключения новых контрактов.

Партнерская программа «Консультационный центр»

Впервые в рамках Международной выставки «HouseHold Expo» была организована партнерская программа «Консультационный центр», которая с 2024 года станет постоянной.

В рамках партнерской программы участники и посетители консультировались по вопросам сертификации и качеству товаров, выбора надежных поставщиков товаров, выхода на маркетплейсы и в розничные сети, финансирования внешнеэкономической деятельности, логистики, доставки товаров, а также получили другие советы по возможному сотрудничеству с китайскими и другими иностранными партнерами.

В программе принимали участие: Major Cargo Service, Optimalog, Трансюником, Модульбанк, Озон, Сириус, Транспортные решения.

Партнерская программа «Консультационный центр» — специальный проект ГК «Майер» для желающих развивать прямые контакты с зарубежными партнёрами и контрактные производства России и Китая.

На выставках были организованы максимально эффективные возможности для поиска и знакомства с товарами в разных категориях на сайте www.expo-retail.ru

Деловая программа

Этой осенью в рамках выставок прошла насыщенная деловая программа, посвященная развитию контрактного производства в России и расширению ассортимента российской продукции, получению практических знаний о продажах и продвижении товаров на маркетплейсах, вопросам успешного построения ритейл бизнеса с Китаем в сфере потребительских товаров.

Участники мероприятий обсудили последние тренды и свежие маркетинговые исследования, изменения в законодательстве и меры государственной поддержки, возможности для поиска надежных поставщиков, оптимальную доставку товаров и выбор площадок для их реализации.

Международная конференция «Точки роста бизнеса: контрактное производство и продвижение конечной продукции СТМ» при поддержке и участии Минпромторга России.

Спикеры: Минпромторг РФ, Арнест, АКОРТ, Пятерочка, ВкусВилл, Ашан, О’КЕЙ, Аэростар Контракт, mi&ko, СИБУР, Полилаб, Sibearian, NielsenIQ, Натур Косметикс, НПО «Криптен» и др.

Конференция «Рынок товаров для дома: как построить бизнес с Китаем».

Организаторы: Русско-Азиатский Союз промышленников и предпринимателей, ГК «Майер»

Мастер-классы «Товары для дома на маркетплейсах — лайфхаки для увеличения прибыли».

Cпикеры: СберМегаМаркет, Озон, Ашманов и Партнеры, Hoff, EGGHEADS, Ingate, A.Studio, TMHOME, Магамакс.

В 2024 году ГК «Майер» запускает новые проекты

В рамках Международной выставки «HouseHold Expo-2024»: выставка бытовой техники и электроники «HouseTechnica Expo» и выставка товаров для животных «Zoo ExpoPlace»

В рамках Международной выставки «ChristmasBox Podarki 2024»: салон «Игрушка Маркет».

В рамках Международной выставки «ChemiCos 2024»: специализированная экспозиция «ChemiPak»

- ГК «Майер»

- ВКонтакте: vk.com/house_hold_expo

- Telegram: t.me/householdexp

- Youtube: @mayer2652

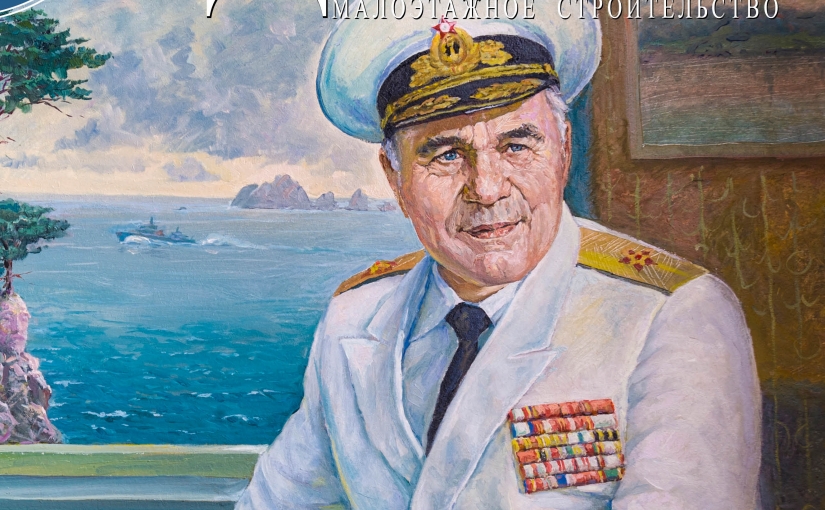

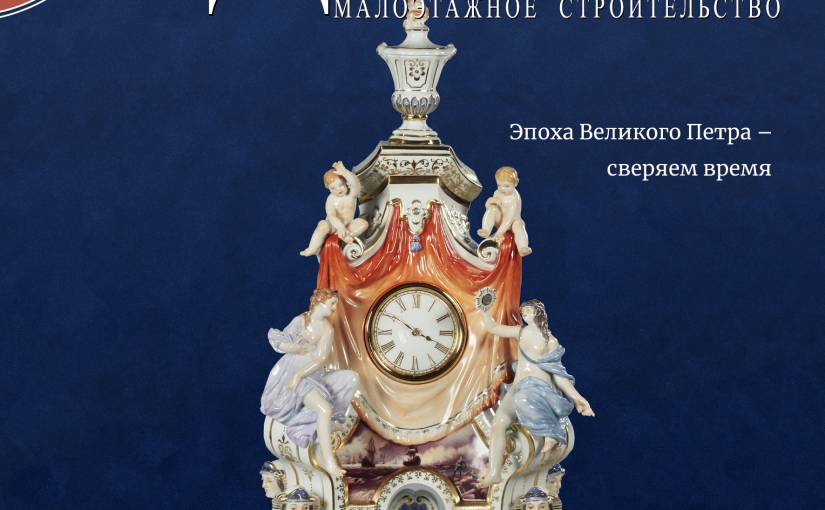

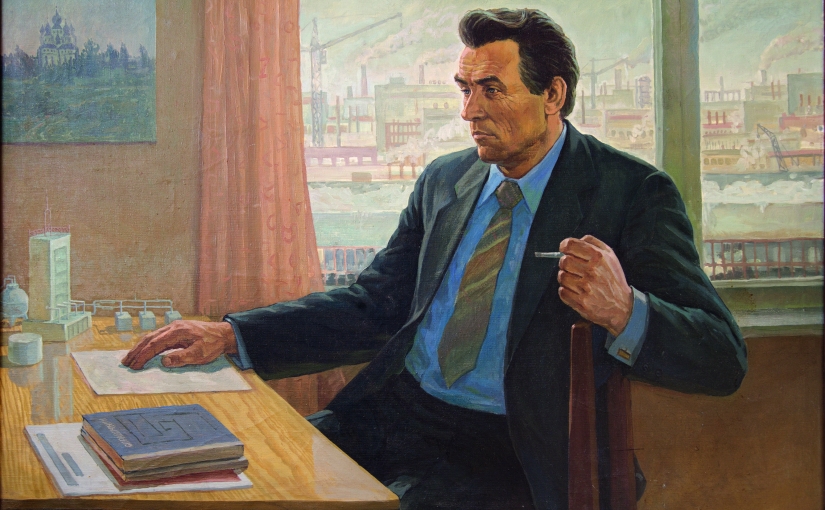

Вавилов А.Ф., гл. архитектор ЧПО «Химпром». 1983. Холст, масло. 93х195

Вавилов А.Ф., гл. архитектор ЧПО «Химпром». 1983. Холст, масло. 93х195